ぼくは幼少期や中高時代に一切本を読んでこなかったせいか、こんな仕事をしながらも本を読むのがものすごく遅く、読むのになかなかエネルギーを要するのが悩みでした。特に、一緒に仕事をする編集者などは読書の鬼のような人ばかりのためいつも気遅れしていますが、最近ようやく自分なりに、さらさらと読めるようになってきたように思います。今年に入ってからも自分的にいいペースで読書を進めることが出来ています。

とはいえ、読みたい本が多すぎて全然手が回らずで、焦ったりもしてしまうのですが^^;、今年はすでに面白いノンフィクションを4冊読了。『聖なるズー』(⇒動物性愛を通じて愛とは何かに迫る衝撃作)、『選べなかった命』(⇒出生前診断をテーマに、命について深く問う大宅賞受賞作)、『西南シルクロードは密林に消える』(⇒高野秀行さんの凄さが詰まった圧巻の冒険の書)、そして『無敗の男』(⇒口を閉ざし続けた政治家・中村喜四郎氏の沈黙を破った骨太な評伝)です。

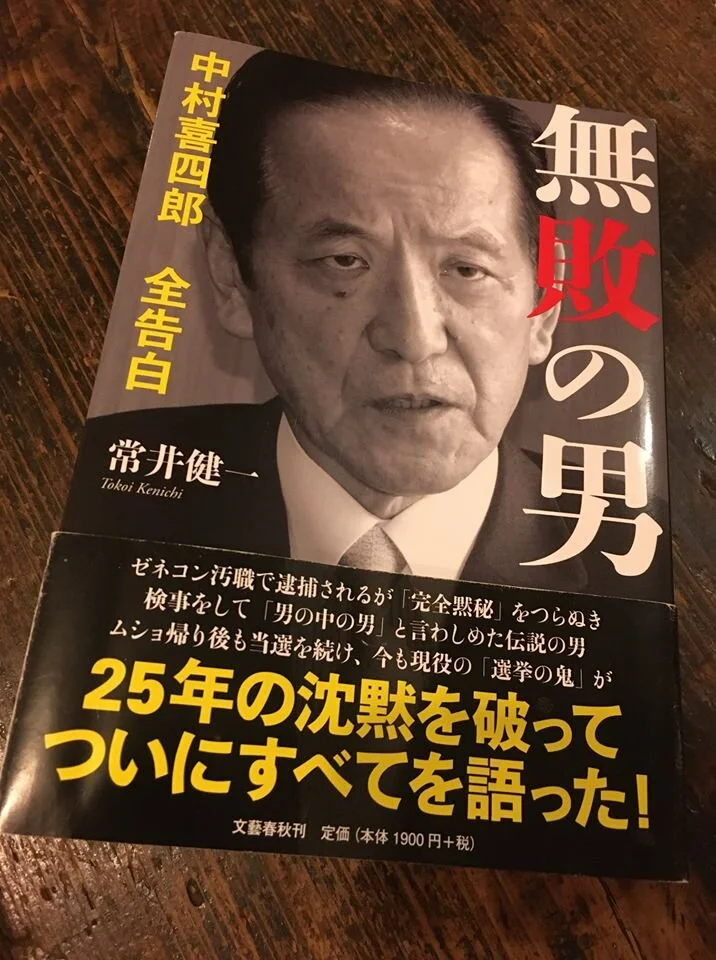

その中で今回、盟友・常井健一君が書いた『無敗の男』(文藝春秋)を紹介します。

常井君は、学生時代に一緒に日中をテーマにした映像制作を行っていた友人です。その後、AERAの記者などを経てフリーになり、いまでは、若手の政治ノンフィクションの書き手の旗手とも言える存在です。

小泉進次郎といえば常井くん、というほど、小泉進次郎をずっと追ってきた人で、「週刊文春」などで記事を読んだりテレビで見た人も少なくないかと。あの小泉純一郎元総理も、表舞台を去ってからずっとメディアの取材を拒み続けていたものの「常井さんの依頼だけは受けないといけないと思った」と、何時間にもわたる単独インタビューに答えたほど(諸々、常井健一著の書籍になっているので、是非)。

その常井君が、次にテーマにしたのが中村喜四郎氏でした。ぼくは恥ずかしながら存じ上げなかったのですが、長く政治を追ってきた人なら、「おお、あの!」という人物のはずです。ゼネコン汚職で逮捕され、刑務所に入りながらもずっと選挙に勝ち続けてきた政治家です。

彼もまた四半世紀にわたって一切メディアの取材を受けずにきたのですが、その長期の沈黙を常井君が破って、中村氏の奥の奥にまで迫った一冊です。

政治取材を長く続けてきた常井君ならでは洞察がものすごく、中村氏の人生を通じて、ここ半世紀ぐらいの政治の大きな流れが理解できた気がします。選挙とは何か、自民党とは何か。そんなことが全くの門外漢の自分にも見えてきます。そして、一人の政治家の人生に肉薄し、その核にあるものを描き切ろうという著者の情熱が全体に滲み出ています。

常井君は先日の文春オンラインの記事で、小泉元首相についても、全然忖度なくびしっと批判していました。とても距離を縮めて独自に取材をしている立場として、決して簡単なことではないと思いますが、言うことはしっかりと言う。しかし、そうだからこそ、小泉氏も中村氏も、常井君を信頼して、長年の沈黙を破って、彼にだけは話をしようと思ったような気がします。

中村氏はいま、安倍政権を倒すために表舞台に戻りつつあります。この本を読んでから、今後の中村氏の動向が楽しみになっています。

常井君のこれまでの取材の蓄積の全てを投入した渾身の作、是非!

大ヒット中です。