最近、気持ちが不安定な状況が続いていた中、一昨日、心療内科に行った。1年半ほど前も行こうと思ったことがあり、その時は、クリニックの中にまでは行ったものの、初診は要予約で、いきなりは受診できないことがわかり、予約をして改めてこようかと思いつつも、そのうちに気持ちが収まっていった。しかしここ1、2カ月はこれまでになくしんどくて、これはと思い、予約をした。そして数週間待って、ようやく精神科医の先生に話を聞いてもらう機会を得た。

自分なりに思い当たるストレスは複数あり、そのそれぞれを「これこれこういう状況で…」と話していった。「うん、うん、そうでしたか、それは大変ですね、しんどいですね」と言ってもらいながら、自分でも考えが整理されてきたり、思わぬことを思い出したり。

先生的には、これだけストレスの要因がいろいろあれば、不安感が高まったりするのは自然な反応で、いわゆる病気的なうつ状態とはちょっと違うと考えますとのこと(この辺は医師によっても考え方や判断が変わってきますが、とも加えつつ)。一方、鍵を閉めたかとか、火を消したかがやたらと気になって何度も確認する、ということはないか、といった話になり、「まさにそれです(笑)」という流れから、そしたらちょっと薬をためしてもいいかもしれない、とのことで抗不安薬をもらうことになった。

ところで、自分がいま直面しているいくつかの問題は、個々には別個の問題ながら、突き詰めて考えていくと「自分は死ぬのが怖いんだな」というところにたどりつく。人生の残り時間を、ここ数年かなり意識するようになり、自分が生きている間にできることは限られてるなとよく感じる。40代半ばになって、身体の各所の不調や衰えを日々実感する中で、その意識が高まっている。

また、最近よく感じるのは、自分は文章を書くことが好きじゃないんだなということ。書くのが辛い。自分は幼少期、書いたり読んだりすることから最も遠くにいるような人間で、しかし、色々な流れからライターになり、早20年ほど文章を書き続け、それを生業にしているけれど、でもやはり根本では、自分は書くことが好きじゃないんだなあという、何をいまさら的な、なかなか辛い実感にたどり着いてしまった。同業のライターの人たちの、書くことが本当に好きそうな人たちに囲まれる中で、最近その事実から目を背けることが難しくなってきてしまった。

じゃあ、いっそのこと全く別な仕事をすればいいかと言えばそうもいかない。厄介なことに、それでもぼくは、自分にとって切実な問題については、自分なりの方法で思いを伝えたいという気持ちが強くあるからだ。つまり、そういった事柄は、書くのがしんどくてもなんとか書きたいという気持ちがある。その思いを一番はっきりと形にできたのは『吃音 伝えられないもどかしさ』だと思う。今後も、吃音のような、自分に本当に切実なテーマについては、本のようなまとまった形で世に問いたい。いや、むしろ、人生の残り時間が常に気にかかる中で、そのモチベーションはむしろ上がっているようにも思う。

ただ一方で、自分はそういうテーマだけを書いて生活していけるような、書き手としての能力はない。書くのにもとても時間がかかる。だから、日々単発の仕事として書くことを次々にやっていかないと生きていけないのだけれど、それがどうにも苦痛になってきてしまったのだ。そうした仕事に追われていると、ただ技術と時間をお金に換えているだけで人生の残り時間がどんどん過ぎていっているだけに思え、焦ってしまう。このままただ時間だけがものすごい速さで過ぎていき、あっという間に人生が終わってしまうような気がしている(とはいえ、ひとこと付け加えると、そのような単発の仕事も決して手を抜いたりはしていません。発注される方は、これを読んでもどうぞご安心を)。

旅も人生も、終わりがあるから感動がある、というのは、5年の旅を経ての実感だし、それはいまもそうだと思っている。何事も、終わりがあるからいいんだと。大学の講義でもいつもそんなことを話している。でも、そう言いながらも、自分が一番、終わりを怖がっているのかもしれないとも思う。終わりがあるからいい、というのは自分に言い聞かせてるような気がしてきている。

どうにも、吐き出す場所がなく、ブログに気持ちを書いてしまった。最近、仕事以外では全く文章を書く気がしないので、こういう自発的な文章を書けてよかった、という気持ちと、それだけ気持ちがいっぱいいっぱいなのかもしれない、という恐れと半々な思い。

読売新聞書評欄「ひらづみ!」『心はどこへ消えた?』(東畑開人著、文藝春秋)

読売新聞月曜夕刊 本よみうり堂 の「ひらづみ!」欄の書評コラム、担当5回目は、臨床心理士の東畑開人さんの『心はどこへ消えた?』を紹介しました。記事に書いた通りですが、東畑さんの、軽妙ながらも実に考えさせられる文章は、とても魅力的です。前作『居るのはつらいよ』は大きな話題となり、大佛次郎論壇賞も受賞した名作ですが、こちらも本当にいい本です。両方ともぜひ。

夢の記憶

今朝、起きたとき、ちょっと記憶にないくらい鮮明に夢を覚えていて驚きました。

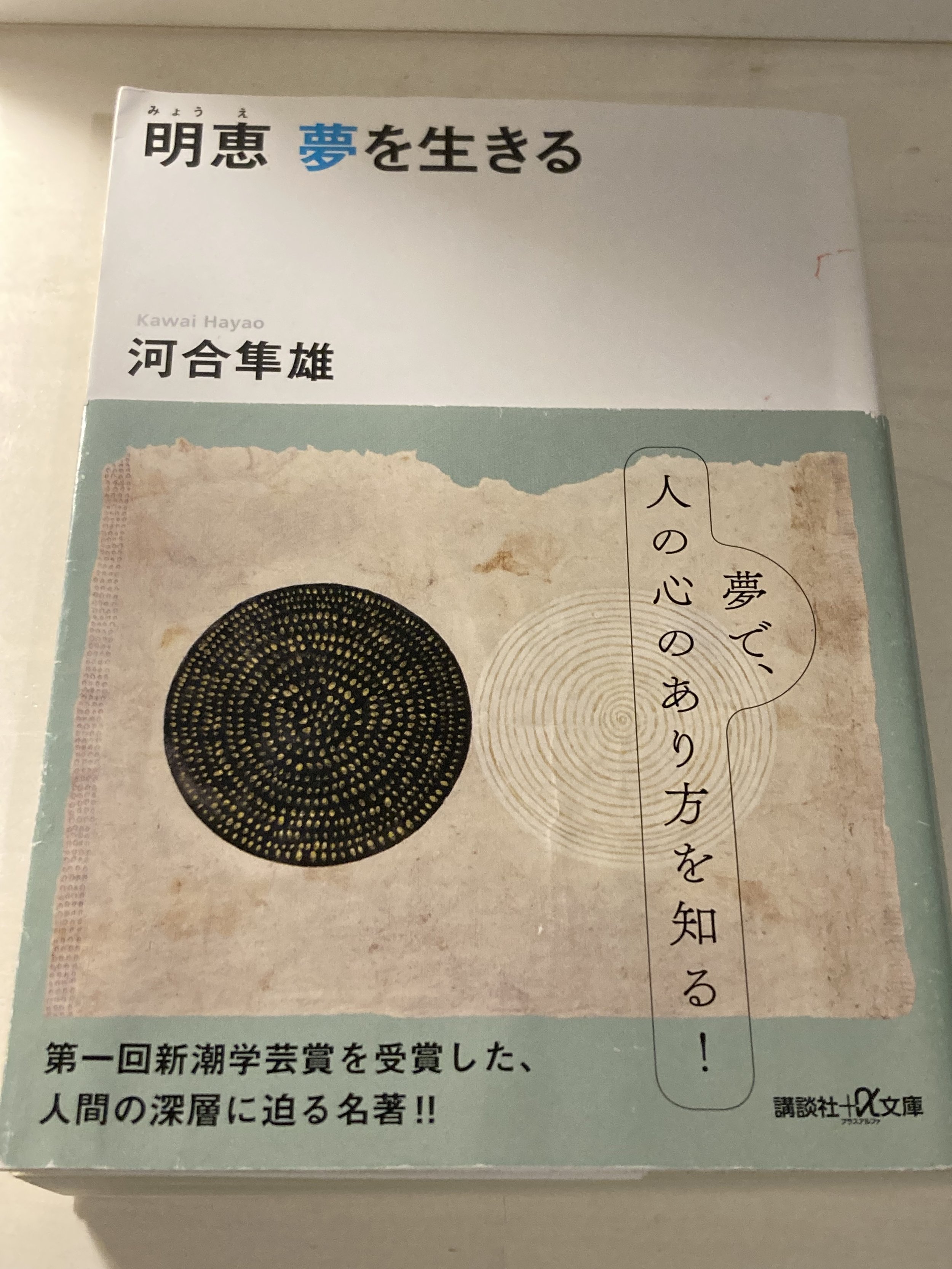

いまちょうど、取材の関係で、『明恵 夢を生きる』(講談社+α文庫)という河合隼雄の著書を読んでいて、すごく面白くて、夢について色々考えていたからかと思うのですが、その内容もなんだか考えさせられるものだったので、備忘録を兼ねて以下にその内容を書いておきます。

・・・・・

ある日、ある町で、16時からカフェでトークイベントをやることになっていた。場所はのどかな小さな町で(チベットの田舎町とヨーロッパの田舎町をあわせたような風景)、その町まで、時間に余裕を見て自転車で行った。天気のいい、気持ちのいい日。目的地に15時ごろに着いたので、別のカフェで時間をつぶすことにした。15時半過ぎくらいにここを出て会場のカフェに迎えばいいだろうと思いながら。

(で、ここからはちょっと記憶が曖昧なのだけれど、別の場面に移り、高校時代の友だちやカメラマンの友人、年上の先生的な人も出てきて、何やら新しいことをやろうとか、色々話している。おそらくこのカフェで起きたことのような。うまく話が進んでて、いい気分で印象。なぜかその場面は夜)

いずれにしても、そうこうしているうちに気づいたら時間が15時50分くらいになっている。「あ、やばい、間に合わないじゃないか…!」と焦り、早くカフェを出ないとと思いながら、なぜか青空やピンクの壁など屋外のような美しい風景に囲まれている(モンゴルのウランバートルを想起させる景色)。しかしまだカフェの中で、もう確実に遅れると確信し、焦りながら主催者に電話した(西澤さんとかそんな感じの名前の女性)。

自分「すみません、まだ別のカフェにいて、いまから行きますが、少しだけ遅れそうです、申し訳ないです」

女性「近藤さん、はい、わかりました。お待ちしてます」

女性は友好的な応対してくれてホッとする。

そして、イベント会場まで急ごうとするも、まだカフェの中に、自転車とともにいる。そして、自転車を押してカフェを出ようとすると、なぜかカフェの中にとても急な坂があって、出口まで自転車を押して上がることができない。すると、若い男性3,4人くらいが「手伝いましょうか」と声をかけてくれて、自転車を一緒に持ち上げてくれる。坂を上がりながら、彼らに「いい自転車ですね」とか言われて、なぜかそこで、自転車でユーラシア大陸を横断した友人の話をして、自分も2年ほど中国に住んでいて……、とか話し「ユーラシア大陸横断、やってみたらどうですか」などと薦めている。時間がないのに。

そんなことをしていると、カフェの出口まで15分くらいかかってしまった。カフェを出て、一人になった時、すでに16時15分くらいであることに気がつく。「これは本当にやばい」と真っ青になって、主催者の先の女性に電話する。すると、女性が激しく怒り出す。

「こんなに遅れるなんて、どういうことですか。あり得ません。ひどいです。二度とこんなことはしないでください」

ひたすら怒られるが、当然だ。「本当に申し訳ないです、いま急いでいきますので…」と言いながら、なぜか自転車を押して歩いている。どうも何かを持っているせいか、電話をしながら自転車に乗れない。自転車を押しながら、杖をついているような印象も。

女性は電話で延々と怒り続けている。時刻は16時半に。これは本当にまずい。そして女性に言う。「すみません、電話していると自転車に乗れないので、いったん切ります。後で話は聞きますから。本当にすみません」。電話を切る。すぐに自転車に乗って、イベント会場に向かう。

しかし、自転車をこぎ出して前を見て、絶望的な気持ちになる。まっすぐな道が地平線まで延びているのだ。果てしなく、どこまで続くのかもわからない。

「ああ、会場には永遠につけないんじゃないか。どうすればいいんだ……」

きれいな青空が広がっている。真っすぐな道の両側は、柔らかそうな緑と黄色の草地がどこまでも続いている。とても美しい風景の中、一人途方に暮れながら、ただ自転車をこぐ……。

・・・・・

そこで目が覚めました。

外の景色やカフェの中の様子、さらに主催者の女性の顔もはっきりと記憶にあり、話も色も鮮明な夢でした。そして、美しくも絶望的な夢でした。

『明恵 夢を生きる』には、明恵(みょうえ)という鎌倉時代の僧侶が、自身の夢を40年にわたって記録し続けて、その影響を受けながら生きた様子が書かれています。そして明恵の人生と、河合隼雄の分析から、夢が人生に対して持つ深い意味が書かれています。

夢と言えば、自分にとってはフロイトの『夢判断』。それを学生時代に読み、しかしフロイトの考えはいまや否定された過去の遺物と思っていたら、近年、脳科学の研究などから、やはりフロイトは正しかったかもしれない、とも言われるようになってきたことを先日の取材で知りました。そして『明恵 夢を生きる』が面白くて、読みながら、夢が人生において持つ意味を考えています。だからこそ、なんだかこの夢が不吉なような、深い意味がありそうな気がして、気になっています。

また記憶に残ったら夢を書き残してみようかな。いまふとそう思っています。

そんな2022年の始まり。

「いまさら」も「遅すぎる」もない

昨日、ついにギターを購入しました。

ほぼ捨ててあったような状況らしいギターを妻が職場でもらってきてくれ、練習を始めて今で1年3カ月ほど。1年経っても飽きてなかったらちゃんとしたギターを買おうと思っていたところ、熱は冷めず。Youtubeのおかげで、思っていた以上に自分だけでも練習できることがわかりました。

その上最近、ライター&ギター仲間の大越さん、青山さんとオンラインギターセッションを始めるようになって、ますますやる気が上昇して、ついに買うことにきめ、最近楽器屋を回って探していました。

東京と京都で何店舗か見て回って弾かせてもらっているうちに、いいギターの素晴らしさやモノとしての魅力を実感し、さらに買う気は上昇。

しかし、なかなかこれというのに出会えないなあと思っていたところ、先週末、最も気になっていた国産ハンドメイドのヤイリギターの「ああ、これだ」という一本に出会い、すぐ気持ちが決まりました。

最近、モノを買って嬉しい、ということがほとんどなくなっていたけれど、今回は久々に本当に嬉しい。触ってるだけで幸せって、なんか子供の時に超合金のロボットを買ってもらった時のよう笑。ギターとの出会いは、コロナ禍においてもっともよかったことかもです。

最も弾きたかった曲の一つ、Jack JohnsonのBetter Togetherが、一応最後まで弾けるようになり嬉しい。

(一応、です…! 今日オンラインセッションで弾き語りしたら、2人の前で緊張して笑、歌詞が全部飛んでほとんど歌えず)

40代半ばでギターを弾く楽しみを知って、いまさらとか、遅すぎるはないと実感してます。