1月10日の毎日新聞に、『まだ見ぬあの地へ』に関連したインタビュー記事を掲載していただきました。

大学に入るまで本当に一切本を読んでないに近かったので、人生の展開は未知だなとつくづく思います。タイトルの「劣等感」というのは吃音に起因するものです。

<全てのコンプレックスがプラスに転化できるとは簡単には言えませんが、そこから抜けだそうとすることが自分に合った生き方が見つかるきっかけにもなると思います>

オンライン版↓(有料記事)

https://mainichi.jp/articles/20210110/ddm/014/040/018000c

執筆は栗原俊雄記者。写真も同じく栗原さんに、2年前の『吃音 伝えられないもどかしさ』刊行の際のインタビューで撮ってもらったものです。

ありがとうございました。

ノンフィクションとギターの一年に。

今年は最近では初めて、一枚も年賀状を書かずに新年を迎え、そのまま今に至ります…。ついに気持ちが切れてしまい、年賀状は終わりになりそうです。いただいた皆様、ありがとうございます。いずれにしてもなんらかの形でお返事しようと思っています。

今年で45歳(!)になるのですが、ここ数年、一年が早すぎて、残りの人生で自分は何ができるのか、あと何冊、本を書くことができるのだろうか、ということばかり考えているような気がします。

40代に入ってからはいよいよ、経験のために何でもやる、という時期を過ぎ、自分が本当にやるべきこと、やりたいことに時間を使わないときっと後で後悔するだろう、という気持ちが強まっています。それゆえに特に今年は、その気持ちを大切に本当に自分がやりたいと思う仕事にできる限りの時間を使いたいと思っています。もちろん、生活のことを十分に考えることは前提として(5年ほど前に一時経済的に生活が崩れかける経験をして、そのバランス感覚はだいぶ身につきました)。

次に書こうと考えているのは、人間がいかに原子を発見していったかを巡る物理学の歴史ノンフィクションです。いまはこれが自分の最大のテーマです。調べるほどに壮大で、ギリシャ哲学を紐解きながらときどき途方に暮れつつも、なんとか今年はこれをぐぐっと進めたいです。

一方、昨年8月に、たまたま古いアコースティックギターを譲り受け、弾き始めました。すると想像以上に楽しくて、ものすごくはまり、すぐ飽きるかなと思いつつも、5か月たったいまも毎日1時間以上は練習しています。今年7月の誕生日まで、今の気持ちを保てたら、いいギターを購入しようと思っています。そんな気持ちで年始に楽器屋さんに行って、ちょっといいギターを弾かせてもらったら、音も感触も全く違って感動し、ギターがほしくたまらなくなってます(7月まで待てないかも)。そして、そのように仕事以外にすごく楽しいと思える趣味が見つかったことが自分的にとても嬉しく、今年は、そういう意味でも、やりたいことをして過ごす時間も大切にしたいと思っています。

いまは、「Tears in Heaven」と「香水」がそれなりにできるようになって(ってもちろん初心者的所感ですが^^;)、これからジャック・ジョンソンの「Better Together」をはじめようというところです。あと1年ぐらいしたら、ちょっと人前で弾けるようになっていたいな、というのがささやかな目標です。

しかし、何歳になっても新たに何かを始めるのは本当に楽しいし、日々を豊かにしてくれるなって改めて感じています。未知の荒野に道ができていく感覚がやはり好きです。

では、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

12月4日の中日新聞夕刊に寄稿しました。

12月4日の中日新聞の夕刊に、旅をテーマにしたコラムを書きました。すでに8年ほど毎年やっている、大谷大学の旅と生き方についての講義、今年は動画配信での実施となり、果たしてどうなることやらと思ったら、意外にも…、という話です。旅ができないからこそ見えてくる旅の魅力があるのかも、と思います。旅をしたいと思っている若い人たちが、自由にまた各地に行ける日が早く戻ってくることを願います。

『まだ見ぬあの地へ』の刊行に絡めての執筆です。これ読んで、本を読みたいと思ってくださった方がいれば嬉しいのですが…、引き続き、本の方もよろしくお願いします!

11月30日 京都新聞夕刊『まだ見ぬあの地へ』インタビュー

月曜日11月30日の京都新聞の夕刊に、『まだ見ぬあの地へ』について、インタビューを載せてもらいました。

行司千絵記者の充実した内容で、感謝です。時間が有限だからこそ生きる原動力が生まれるし感動もする。そして今も、1日1日、記憶に残る毎日を生きたいです。

『まだ見ぬあの地へ』、是非よろしくお願いします。

しかし我ながら年相応の風貌だなあと、しみじみ…。

<最終回> スムフムラボの連載「劇的進行中~“夫婦の家”から“家族の家”へ」

しばらく更新されていなかった、スムフムラボの連載「劇的進行中~“夫婦の家”から“家族の家”へ」ですが、サイトのコラム欄が終了することになり、夏に、急遽、最終回となることを知らされました。その最終回が、アップされていました。

最終回 「書くこと」は「子どもと一緒に生きること」

https://www.sumufumulab.jp/column/writer/w/2

この連載、次女のさらが生まれたころから年4回で約7年半、30回続けました。まさに娘たちの歩みと、その時々に自分が感じたことをリアルタイムで記録していくような内容でした。でも最近、そろそろ終えた方がいいのかな、と思うタイミングでの最終回となりました。そんな思いを書きました。

極めて私事ながら、読んでコメントを下さる方も少なくなくて、嬉しかったです。ご愛読くださったみなさんに感謝です。そして、娘たちと妻にも。

ちなみに次女さらは、最近は毎日元気に登校してくれてます。教室の後ろで自分が縮こまって座ってることもなくなりました。

今後とも色々よろしくお願いします!

ラジオ深夜便▽ 『明日へのことば』アンコール <吃音 もどかしさの中で>

NHKラジオの「ラジオ深夜便」に昨年出演させていただいた回が、アンコールで7日早朝に再放送されました。

再放送ながら多くの人に聴いていただけたようでした。

14日朝までは、以下のリンクから聴けるので、よろしければ是非。

【聴き逃し】ラジオ深夜便 | 11月7日(土)午前4:05放送 | 関西発ラジオ深夜便▽ 『明日へのことば』アンコール <吃音 もどかしさの中で>ライター・近藤雄生さん NHKラジオ らじる★らじる

この放送の翌日である今朝、バイデンさんの当確の報が流れました(よかった!)。バイデンさんも吃音で苦しんだことで知られる方だけに、偶然ながら、不思議な縁を感じるタイミングの放送となりました。

早朝4時という時間帯ながら、放送後には『吃音』のアマゾンの在庫が一掃され、すごく多くの人が聞いているのだなあ、と実感したのでした。

中央公論11月号「新刊この一冊」『「役に立たない」科学が役に立つ』

10月10日発売の中央公論11月号に、『「役に立たない」科学が役に立つ』(東京大学出版会)の書評を書きました。プリンストン高等研究所初代所長と現所長によるエッセイ集で、自由に研究することの重要性を説く一冊です。

書評記事がYahooニュースに掲載されていました(11月2日追記)

「有用性」や「有益さ」に捉われず自由に研究することがいかに大切かを訴える初代所長エイブラハム・フレクスナーの80年以上前の言葉は心を打ちます。

とりわけ心に残ったのは、結果的に大きな成果をあげられるから自由に研究するのが重要だ、というのではなく、<精神と知性の自由のもとで行われた研究活動は、音楽や芸術と同様に、人間の魂を解放し満足をもたらすという点だけで、十分に正当化されるべきなのだ>のように書かれている点です。フレクスナーの、学問への深い敬意が滲み出ています。

奇しくも日本学術会議の会員任命拒否問題によって、学問の自由にも危機を感じざるを得なくなってしまいつつありますが、だからこそ、いま広く読まれたい本です。

新刊『まだ見ぬあの地へ --旅すること、書くこと、生きること--』が10月29日に発売になります。

新刊のお知らせです。

旅にまつわる断想集

『まだ見ぬあの地へ --旅すること、書くこと、生きること--』(産業編集センター)https://www.shc.co.jp/book/13537

が10月29日に刊行になります。産業編集センターの「わたしの旅ブックス」というシリーズの一冊となります。

最近全然旅とかしてないのに、いつまで過去の旅を引っ張るんだ…と若干自分で突っ込みたくもなりますが^^;、内容としては、長い旅を終えて帰国してからのこの10年ほどの日々の中で、旅がさまざまな形で自分に与えてきた影響、そしてそこを発端として自分が考えてきたことをまとめたものになっています。

2014~17年にミシマ社のウェブ雑誌「みんなのミシマガジン」に連載していた「遊牧夫婦こぼれ話。」をベースに構成したものですが、その中から、今も違和感なく読めると思ったものだけを選び、書籍化にあたってだいぶブラッシュアップしました。

基本的には過去に書いたものでありながら、結果としては、いまの自分のさまざまな考えや正直な気持ちがこもった、自分にとっても新鮮な本になったような気がしています。この本を書いて、あの旅の5年間の経験がいまの自分の考え方や生き方に本当に大きく影響していることを改めて感じました。

どのように感じてもらえるのか、いつもながら発刊前はどきどきしてしまいますが、ご興味もってもらえたら、手に取っていただけたら嬉しいです。

ちなみに、『遊牧夫婦』シリーズを読んでないとわからない部分があるとか、そういうことは全くないように書いたので、この本だけでもよろしかったら是非。

どうぞよろしくお願いします!

<目次>

はじめに

<第一部 あの日がいまを作ってる>

赤面モノ、思い出の手紙

はじまりの場所へもう一度

いつかまたラマレラで

「違い」はあっても「壁」はない

新年は巡る

いきたくないよう、いやだよう

幻想ではない世界に向けて

旅の生産性

紀行文1 短い旅だからこそ

<第二部 自分にとっての書くということ>

二〇代、まだ何も始めていなかったころ

話を聞いてわかること

思い出すことが糧になる

お金がないっ!

七年前の旅を書き直す

自分に全然自信がない?

何かを選ばないといけないときに

紀行文2 上海の落とし穴

<第三部 旅することと生きること>

取り戻せない自転車旅行

自分の力ではどうにもならないことがある

先の見えない素晴らしさ

あたたかな後ろ姿

もしもの人生

生きることの愛おしさ

紀行文3 荒野を、ヴェガスへ

おわりに

八木順一朗監督『実りゆく』、10月9日より新宿武蔵野館ほか全国公開

前回紹介しましたが、先月、八木順一朗監督『実りゆく』を渋谷での試写会で観る機会をいただきました。

家族や夢をテーマにした、吃音のある青年が主人公の青春映画。想像以上に素晴らしい作品でした…!泣けて笑えて心に染みました。

監督は、この映画を作るにあたって、拙著に登場する吃音のある子のお母さんに会いに行き、そのお母さんの気持ちを念頭に映画を作ったとのことでした。

主人公とお母さんの関係が重要な役割を果たすこの映画で、ぼくは何度も、そのお母さんと息子さんのことを思い出して、たびたびこみ上げてしまいました。

吃音のある人にも、ない人にも広く観てもらいたいです。10月9日より、全国公開です。

また観たいです!

minoriyuku-movie.jp

吃音のある青年が主人公の映画『実りゆく』が10月に公開予定

10月に、吃音のある青年が主人公の映画『実りゆく』が公開になります。

https://minoriyuku-movie.jp/

(10月2日から長野県先行公開、10月9日より、新宿武蔵野館ほか、全国順次公開)

元々は2018年に、予告編だけを作って競う映画賞で作られた短編作品が高評価を得て、映画化が決まったものでした。2018年に作られた「予告編」がこちらです↓

タイトルは『実りゆく長野』

https://www.youtube.com/watch?v=GDXddnKL58s&t=3s

そして、完成した本篇に合わせて新たに作られた予告編が、上の公式サイトで今日公開になりました。

長野のリンゴ農家で育った吃音のある青年が芸人を目指すというストーリー。2018年の予告編を観て期待が高まり、さらに新しい予告編も観て、ますます楽しみになっています。

この映画、本編の制作にあたって八木順一朗監督が、拙著『吃音 伝えられないもどかしさ』を読み、あるお母さんと息子さんを描いた章に何かを感じていただき、実際に彼らに会いに行き、話を聞き、そこで感じたことを映画に込めてくださったとのことでした。映画も家族がテーマであり、そこに関わってくるそうです。

そんな経緯があって自分自身、前から完成を楽しみにしていたのでした。

実際に監督とお話したりしたところ、すごく丁寧な方で、きっと映画も丁寧に作られたいい作品だろうと想像しています。多くの方に観られてほしいです。

この映画を機に、また、吃音について色々と取り上げてもらえるきっかけになればと思っています。

予告編、是非観てみてください!

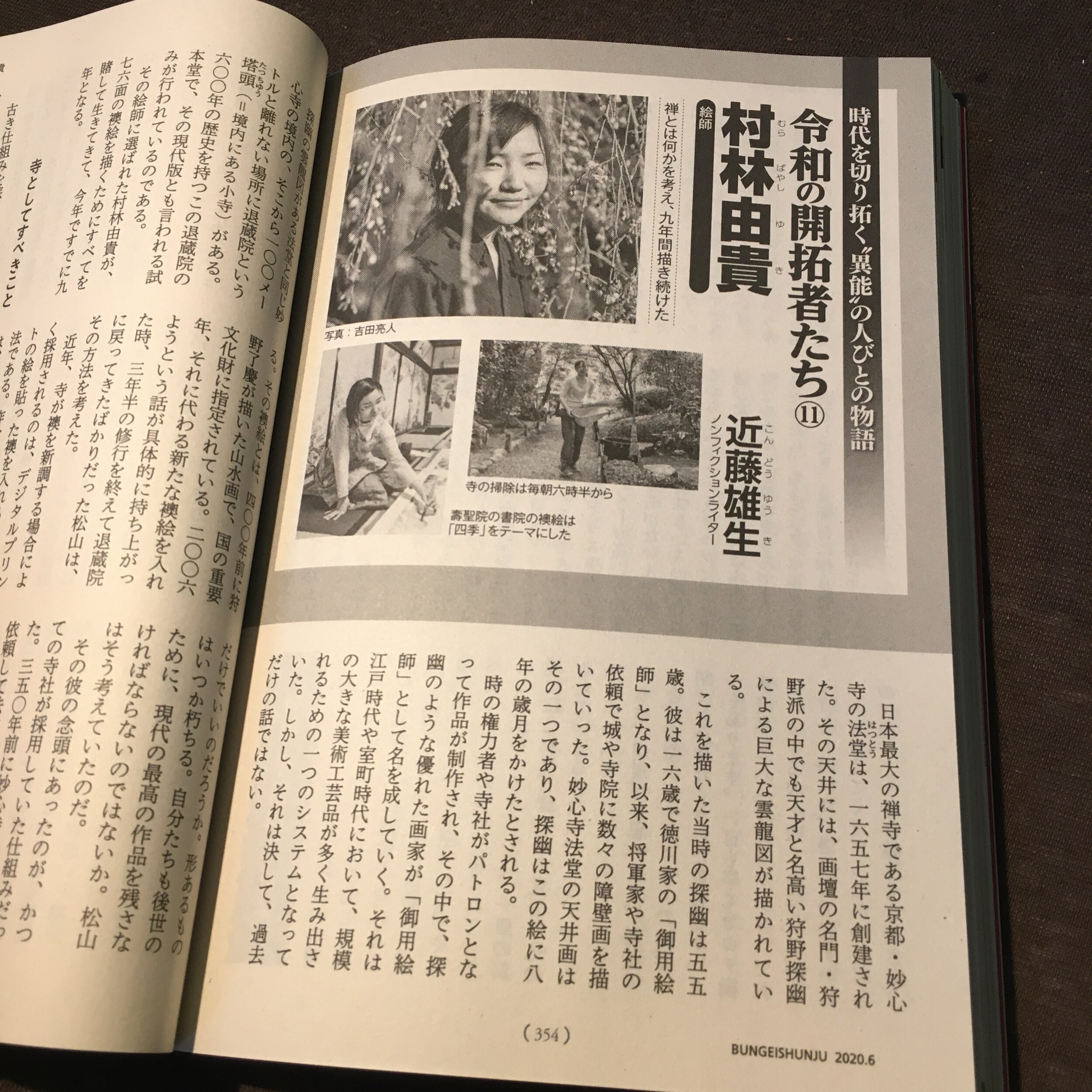

「文藝春秋」6月号「令和の開拓者たち」の連載で、妙心寺・退蔵院の絵師・村林 由貴さんについて書きました。

5月9日発売の「文藝春秋」6月号「令和の開拓者たち」の連載で、妙心寺・退蔵院の襖絵70面超を描く、絵師・村林 由貴さんについて書きました。

600年の歴史を持つ妙心寺退蔵院の本堂の襖絵を、若い描き手に、寺に住み込み禅を学びながら描いてもらうというこのプロジェクトが始まったのは、9年前の2011年、震災直後のことでした。ぼくが取材を始めたのも同年8月です。

その絵師に選ばれたのが当時24歳の村林由貴さんで、当初は3年の予定だったものの、始まってみたら到底3年で終わるものではなく、9年が経った今も継続しています。

プロジェクト開始当初から、彼女が、禅と絵と自分自身とに向き合いながら、禅の修行をし、絵の技術を磨いて一歩一歩前進していく様子をずっと見続けさせてもらってきました。その姿を『新潮45』や『芸術新潮』などに書かせてもらってきましたが、最後に彼女について書いたのはすでに7年前、2013年のことでした。

その後、彼女は大きな壁にぶつかって、深い苦悩の時期を経ました。しかし立ち上がり、彼女自身大きく変化を遂げて、現在に至り、いよいよ最終局面へと来ています。

彼女が背負っているものの大きさや、しかし描き続ける情熱は、並大抵のものではないことをこの9年間、感じてきました。自分には想像することしかできない部分も多いものの、その生き様には本当にすごい迫力と覚悟を感じ、自分自身とても大きな刺激をもらってきました。20代~30代の10年をかけて絵を仕上げようとしている彼女の姿を、自分は、文章を書くことで伝えるべく、自分なりに力を尽くし、プロジェクトのこれまでを書きました。9年間の出来事を語りつつ、かつ時間の流れを十分に感じてもらえるものにするという点で、自分的に心残りの部分もあるものの、いずれより長い形で、書けたらとも思っています。

禅とは何か、芸術とは何か。彼女が積み重ねてきた日々は、普遍性のある様々な世界を見せてくれると感じます。

是非広く村林さんとこのプロジェクトについて知ってもらえたら嬉しいです。

今日も彼女は、描き続けています。

冒頭の写真は、ともに村林さんを9年前から取材してきた吉田 亮人さん撮影。

『ペスト』と『コロナの時代の僕ら』

やはりのブックカバーチャレンジの流れでFBに書いた本の感想をこちらにも。

取り上げるのは、最近読んだ、いま話題の2冊です。

『ペスト』(カミュ)

『コロナの時代の僕ら』(パオロ・ジョルダーノ)

『ペスト』は、80年ほど前に書かれたカミュの代表作の一つで、ペストが流行って封鎖された町で生きる人々の様子を描いた、現代に通じる作品です。

が、正直、読むのに相当時間がかかってしまい、途中しんどかったです。。しかし読了後に「100分de名著」を見たら、そんな熱い人間関係と物語が展開していたのか!とびっくり(笑)。全然理解できていませんでした。文章が、なんだか読みづらくて、細部が頭に入ってこず。世界的名著と言われる作品なので、自分の読解力のせいなのかとも思いつつ、いや、翻訳が悪いのか、そもそもこういう文体なのか、とか悩む始末…。

ただ、封鎖されたアルジェリアの町で生きる人たちの様子が、現在の状況と驚くほど似てる部分があったりして、いまも昔も、人間の本質が変わらないのを感じ、読みながら不思議な気分になりました。

『コロナの時代の僕ら』は、若きイタリア人作家によるエッセイ集で、おそらく初めての世界的なコロナ文学的作品。本文を成す27篇の短いエッセイは、著者のちょっとした気づきを書き留めたといった感じの印象だったけれど、あとがきは、評判通り、とても美しく心に残るものでした。コロナ騒動が始まったあの時期に、自分が何を思いどう行動したかを、きっと読者一人ひとりに思い返させてくれるとともに、これからどう生きるべきかを考えさせてくれる文章だと思います。

『ペスト』では、主人公にとっての大切な人が、病気で、封鎖された町の外にいて、主人公と会うことができず連絡も取れないまま亡くなってしまうのですが、主人公はそのことを8日後(?)に知るという場面があります。

一方、『コロナの時代の僕ら』では、僕が読み終えたあとにそのことをツイートしたことをきっかけに、この本の訳者でイタリア在住の飯田亮介さんと、その10分後ぐらいにはやり取りをしていました。飯田さんの日本語訳が美しかったことに加え、彼がかつて中国の昆明に留学していたのを経歴を見て知り、奇遇だったので、つい連絡を取りたくなり…。

主人公が大切な人の死を知るのに8日間かかった『ペスト』の時代と、読後10分で異国にいる訳者とやり取りできる『コロナの時代の僕ら』の時代。そんな、人と人との距離感の違いが、各作品に描かれた時代に通じ、そしてそれぞれの時代の感染の広がり方にも通じるのだなあと、しみじみ感じたのでした。

興味あるかたは是非~。

京都新聞夕刊連載「旅へのいざない」が4月2日で最終回となりました

昨年春より月1回、京都新聞夕刊のアジアページに連載していた「旅へのいざない」が4月2日木曜掲載分で最終回となりました。

アジアがテーマだったので、国別はイランを最後として、最終回となった今回はまとめ的な内容にしました。これだけ世界が小さくなりながらも、互いに内向きになっている今の時代、個と個が繋がる大切さ、そのための旅の意義を痛感します。日々コロナのことで気持ちも生活も満たされてしまっていますが、再び自由に世界を旅できる日が来るのを楽しみにしつつ。

読んでくださった皆様、一年間どうもありがとうございました。

児童書の新刊情報誌「こどもの本」にて山本有三著『心に太陽を持て』を紹介しました

児童書の新刊情報誌「こどもの本」(2020年4月号、日本児童図書出版協会)のコラム「心にのこる一冊」で、山本有三著『心に太陽を持て』を紹介させていただきました。

本とは無縁の幼少期を過ごしていた小学校時代の自分に、祖母がある日『君たちはどう生きるか』(何年か前に、漫画などの形で復活して大ヒットした本です)を勧めてくれ、読みました。その時おそらく初めて、本を読んで面白いなあと感じ、そのあとがきに紹介されていて、読んでみたいと思って手に取ったのが『心に太陽を持て』でした。

真っ直ぐに「心を打つ話」という感じの逸話を世界中から集めた短編集で、久々に思い出して読んだら、記憶に残っている話が多くて驚きました。自分はきっと、物事の考え方などにおいて、知らずしらずこの本の影響を受けてきたんだろうなあと感じました。そして改めて、子どもの頃に読む本って重要だなと思ったのでした。

って言っても自分はほとんど幼少期には本を読んでないのですが、この本をきっかけに山本有三だけは『路傍の石』をはじめ、何冊か読んだ記憶があります。

『心に太陽を持て』、80年以上も生き残ってきただけある名作です。もし気になったら是非手に取ってみてください。

週刊文春「森友自殺財務省職員 遺書全文公開」を読んで

今日の週刊文春の記事「森友自殺財務省職員遺書全文公開」(相澤冬樹さん筆)

を読み、こんな人たちが財務官僚として社会の中枢にいるのかと思うと本当に腹立たしくなった。

自分自身、おそらくそういう人たちと同様に、受験勉強にエネルギーを使い、結果としていまの学歴社会でうまく立ち振る舞ってきたという自覚がある。でも、傲慢に聞こえかねないことを覚悟で言えば、そういう点において恵まれた環境で生きてきた自分自身について、居心地の悪さというか、後ろめたさみたいなものがあり、同時に、自分がそういう境遇を利用して生きていることについて自覚的でなければいけないと思っている。

うまく言えないけれど、おそらく多かれ少なかれ彼らと近い環境にいた時期がある身として、いったいどうして、そんな生き方をして平気でいられるんだ、という気持ちがある。勉強して、エリート街道みたいな人生を進んで権力を得て、その挙句にその立場を利用して改ざんや隠ぺいをして、自分より立場の上の人にだけはこびへつらって、責任は自分の部下に押し付けて。なぜ恥ずかしくないのだろう。なぜ平然とその立場にい続けられるのか。

こういうことを書くこと自体に、自分の傲慢さのようなものがあるのかもしれず、その点も含めて色々自覚的でなければと思うのだけれど、赤木さんが遺書に書いている財務官僚の面々などに、自分もある種近しい立場的なものを感じるだけに、無性に腹立たしく、悔しく、彼らに、本当によく自分の人生を省みてほしいと思う。

余計な内面を変な形で書いてしまったかもしれずですが、でも、記事を読んで本当に怒りが沸きました。この記事の訴え、亡き赤木さんの声が無視されるような社会には生きていたくないな、と心底思う。

ルート66を「ヴェガス」へ (2014年12月執筆の紀行文です)

(2014年12月にウェブ連載のために書いたものの、諸事情より掲載できなかったアメリカのルート66を巡る紀行文です。とても気に入っている文章ながらお蔵入りしたままだったのでこちらに再掲します。前編、後編と以下に続きます)

(前編)

先月末(=2014年11月末)、海外紀行文の連載の仕事でアメリカ西海岸に行きました。アメリカ大陸は「遊牧夫婦」の旅では行くことができてなく、ぼくにとっては大学1年のとき以来、18年ぶりとなりました。

今回の一番の目的地はロサンゼルスでしたが、より広大なアメリカを体感するため、車を借りてロサンゼルスの外へも行くことにしました。目指したのはラスベガスです。

ロサンゼルスからラスベガスへ向かう道は、いわゆる「ルート66」と一部重なります。ルート66は、アメリカ西部の開拓のために1926年に開通した、シカゴ(五大湖の畔、アメリカ中北部の大都市)とサンタモニカ(ロサンゼルス郊外)を結ぶ道路です。すでにその多くの部分は他の大きな道に取って代わられ、その役割を終えていますが、アメリカを語る上で外すことができないこの道を走るのはひとつの憧れでもありました。

ここを走れば、アメリカを感じられるのではないか。そう思い、撮影を担当してくれている写真家の吉田亮人さんとぼくは、ロサンゼルスからラスベガスへ向けて、NISSANの白い車で走り出したのです――。

*

ロサンゼルスを出て5時間ほど経っても、ぼくらはまだロス市内から1時間程度のところにいた。ロス郊外で入ったガソリンスタンドで、キーを中に残したままドアをロックしてしまい、4、5時間立ち往生してしまったからだ。ガソリンスタンドの人たちに助けてもらって道具を借りて自力で開けようとするもかなわない。仕方なくレンタカー会社に電話して救援を呼んでもらうことにしたけれど、それもなかなか来なかった。ようやく問題を解決できたのは夕方6時ごろになってからのことだった。

このまま5時間ほどガソリンスタンドで待つことに

「今日はもうラスベガスまでは無理そうだなあ……」

そう言いながらも、すでに真っ暗になった中、とりあえず少しでもラスベガスに近づこうとぼくらは再び走り出した。日本の高速に当たるフリーウェイは、片道5,6車線で頻繁に合流と分岐を繰り返す。オレンジ色の灯りの中、他の無数の車とともにひたすら走った。右側走行の運転にはすでにぼくも吉田さんも慣れていた。

ルート66にはどうやったら入れるのだろう。不覚にもほとんど何も調べていないままだったので、フリーウェイからどうやってルート66を見つけられるのかがわからなかった。ルート66に行くためにはどこかでフリーウェイを降りなければならないはずだが、どこを出ればいいのか検討もつかない。しかも周囲は深い暗闇に包まれていて、どんなところを走っているのかもわからない。

「これは見つかりっこないな……」

何度かそう口にし、あきらめるしかないかとぼくは思った。もうこのままフリーウェイを突っ走ってラスベガスに向かうことになるのかもしれないなと。しかし、あるとき、前方に茶色の小さな看板が見えてきた。そこにこう書いてあった。

“Historical Route 66 Next Exit”

―歴史的なルート66へは、次の出口―

「サインがあったよ。ここだ、きっと」

そのサイン以外には何もわからないまま車線を急いで右に移してフリーウェイを降りた。そしてその下の道を走ってみる。しばらくいくと、ここが確かにルート66であることを示す石柱みたいなのものが中央分離帯に立っていた。

おお、これでいいんだ、と盛り上がる。これを走っていけばきっとそれらしい風景になるのだろう。いつ、果てしない荒野が見えてくるのだろうか。二人でそれを期待ながら走り続けた。

しかし、行けども行けども風景はこれまで見てきたロス付近の国道沿いと変わらない。ファーストフード店などが道の両脇にただ無秩序に並ぶ、大雑把で投げやりな風景がただ続くだけだった。

「ルート66っていっても、いまはやっぱりこんな感じなのかな……」。

もうそろそろ、フリーウェイに戻ったほうがいいのだろうか。きっとこのまま進んでも何もないのだろう。カーナビを見ると、このまま東にルート66を進んでいくと、北東にあるラスベガスへ通じるフリーウェイからは離れるばかりのように見えた。そして、21時ぐらいになってからだろうか、通りがかった「バーガーキング」に寄って夕食としたあと、ぼくらはフリーウェイに戻ることにした。

もうあきらめるしかないのか、とも思った。しかしそれからしばらくフリーウェイを走ると、再び茶色い小さな看板が見えてきた。

“Historical Route 66 Old Town Victorville”

「オールドタウン」とある。おそらくここを降りたらルート66沿いのVictorvilleという古い町に出るに違いなかった。これだと思い、出口を降りた。そして交差点に出ると、こここそが自分たちの来たかった場所であることがすぐにわかった。

道路の端にはゴツゴツした岩肌が遠くまで広がっているのが、暗闇の中でもよく見えた。使われてなさそうな建物が複数あり、トレーラーを家のようにしたひと気のないトレーラーハウスもいくつもあった。建物には、ときどき、Route66の文字が見える。空気は常に砂埃で白濁しているかのようでもある。場末感にあふれ、いかにもアメリカ映画の舞台のようなその光景に、吉田さんが言った。

「おお、まさにこれですよ!映画で見ていたぼくのアメリカの雰囲気って!」

ぼくらはついに、ルート66の旧跡の町の一つに着いたのだ。

人の気配のほとんどない中、オレンジ色の街灯だけが闇を静かに照らし出す。ガソリンスタンドなどといくつかの店だけが開いているだけで、人々がどうやって暮らしているのか、ぱっとはわかりにくい光景だった。

とにかく今日は休もうと、宿を探して適当に大きな道を走ってみた。すると一軒のモーテルが見つかった。こぎれいだったがアメリカらしい寂しげな雰囲気。”VACANCY” (空室あり)という赤い電飾文字が寂しげに光っていた。

駐車場に車を泊めてレセプションを見ると、アジア系の老婦人が遠い目をしてじっとこちらを見つめている。どこかうつろで不思議な視線だった。その女性の脇を通り、静かに「ハイ」と挨拶をしてレセプションの中に入ると、ヒスパニック系の夫婦が迎えてくれて無事に部屋を確保できた。

書類にサインをしていると、隣では先のアジア系の女性が、外にいる夫らしい西洋人男性に向かって怒鳴っている。するとあるとき驚いたことに、女性はにわかに日本語で声を荒げた。その声にぼくは思わず振り返った。どうしてこんな場所に、70代ぐらいの日本人らしき女性がいるのだろうか。そしてぼくはつい、「日本の方ですか?」と聞いてしまった。すると彼女は、不快そうな顔つきで眉間にしわをよせてぼくを見ながら日本語でこう言った。

「え?何?あなたがお迎えに来てくれた方?」

ぼくはその意味が理解できなかった。ぼくを誰かと勘違いしているのかもしれない。その上彼女は、ぼくが日本人であることには一切興味はなさそうだった。いずれにしても、話しかけるべき状況でなかったことは確かだった。「いや、すみません、違います」と言い、それだけで会話を終え、ぼくらはレセプションを後にした。

車から荷物を出し、2階の部屋に運びながら、その日系の女性とアメリカ人男性が駐車場で「うるさい!」「FUCK!」と両言語で罵り合う声が聞こえてくる。周囲は暗くてはっきりとは見えないものの、ゴーストタウンのように荒涼として真っ暗な景色の中に、昔ながらの電飾の文字がいくつも浮かんでいる。そのすべてが、この町の寂寥感を色濃く感じさせるのだった。

ロサンゼルスとはまったく違う世界がここにはあった。アメリカ西部がまだ未開の地であったころとおそらく同じ景色が、そのままここには残っていた。

来るべき場所にたどり着いた。そう思い、部屋のドアを開けて、ソファに荷物を投げ出した。赤いベッドカバーがかかったこぎれいなベッドの上には木の台が置かれ、その上に聖書が開かれている。その聖書を手にとって薄い紙の感触を手に感じたのち、ぼくは身体をベッドに横たえた。テレビをつけると、アメリカンアイドルというのだろうか、オーディション番組がにぎやかな音を立てている。

広い荒野の中にいま自分はいる。そのことがうれしかった。明日の朝、外にはどんな景色が見えるのだろうか。いろいろな想像を膨らませながら、ぼくはテレビをしばらく眺めた。

長い一日がようやく終わりを告げたのだった。

Victorvilleの大通りにはこんなゲートも

(後編)

VictorvilleにはRoute66 Museumも

寝たのは2時ごろだったが、翌朝6時半ごろには眼が覚めた。寒くて起きてしまったのだ。若干体調が悪いような気もして、風邪をひいてしまったかなと思いながらベッドの中でうとうとしていると、外から「ボー!ボー!ボー―!」「ダダンダダン、ダダンダダン」という音が、長く、細く、聞こえてくる。

そばを列車が走っているのだ。とても長い貨物列車のようだった。音がいつまでも途切れない。その音を聞きながら、昨日は真っ暗で見ることができなかった外の風景を想像し、またしばらくベッドの中で寝たり起きたりを繰り返した。そしてそれから1時間ほどもしていよいよ起き上がったあと、部屋のドアを開けてみた。

ドアを開けるとすぐ外で、目の前には大きな駐車場がある。その向こうに、ヤシの木が並ぶ大通り。そして通りの逆側には、雲一つない青空の下、黄土色や薄茶色のザラザラした表面を持つ山が延々と連なっていた。映画『パリ・テキサス』や小説『オン・ザ・ロード』の世界としてイメージしていた荒涼としたアメリカそのものの風景を前に、ぼくは思わずため息が出た。

「こういうのを見たかったんだ」

そう思いながらじっと眺めていると、また列車の音が聞こえてくる。「ボー!ボー!ダダンダダン、ダダンダダン……」。その音はそのまましばらく響き続けた。

準備をして部屋を出て、吉田さんとともに車に乗り込んだ。町のメインストリートらしき道沿いにある駅らしき建物に入ってみると、すぐ向こうには線路が通っている。何人か立っている人がいるので、見ると、そこはグレイハウンドという長距離バスの乗り場だった。グレイハウンドもまた、アメリカを語るときに欠かせない、長距離の旅の代表的な交通手段だ。

建物の前を歩いていると、カメラを持っているぼくらを見て、40代ぐらいの中肉中背の男性が、おちゃらけたポーズで近寄ってきた。着古した黒いロック系のスウェットとカーゴパンツ、そしてキャップ。ラフな格好のその男は、片手を顔の横に上げて、「撮ってくれよ」と笑いながら言った。グレイハウンドを待っているらしいので、どこに行くのかと聞くと、彼は低くつぶれた声でこう答えた。

「ヴェガスだよ」

ヴェガス――。強い響きが突き刺さった。砂漠の町からグレイハウンドで「ヴェガス」を目指す。それは典型的な小説の世界のようにぼくには聞こえた。

きっと地元の人間が何らかの用事があってラスベガスに行くのだろう。そう思い、ぼくは率直に、この町を見て感じた感動を伝えた。

「この町にはとても雰囲気があるよね。すごいアメリカっぽいなって感じてるよ」

すると彼は、顔をしかめて苦笑しながらこう言った。

「おい、本気かよ?この町はおわってるじゃねえか」

そして、続けた。

「まったくひどい町だ。やることなんて何もねえよ。おれはもともとヴェガスの人間だ。仕事をしにこの町に来て1年住んだけど、暇で仕方なくて、もういやなんだ。だから今日、ヴェガスに戻るんだ。ここにはもういたくねえよ」

何をしている人なのかと聞くと、彼は、いや、何ってことはないんだ、と口ごもった。そしてこう続けた。背中を怪我してからは社会保障をもらって暮らしてるんだ。ヴェガスで何をするかなんて決まってないし、これから先のことなんてわからない、と。

ただとにかく、おれはこの町から出たい。ヴェガスに帰りたいんだ。そんな気持ちが一言ひとことに込められていた。

退屈な小さな町を離れ、新たな生活を求めてグレイハウンドで都市を目指す。これまで何人ものアメリカ人が同じ理由でこの町を離れたに違いない。40号線が開通し、このあたりのルート66が役目を終えたあとVictorvilleは荒涼としていったのだろう。ラスベガスは、産業のなかったネバダ州の政策によって生まれた町だ。1929年からアメリカを襲った大恐慌のとき、税収を増やすために賭博を合法化してことによって一気に成長していった。何もない砂漠の中で、巨額の金と人の欲望を吸い上げることで肥大化していったこの巨大な人工世界は、きっと、その周りの荒涼とした小さな町のアメリカ人たちの夢を託される存在でもあったのだろう。

彼の話を聞きながら、ぼくはふと、その2日前にロサンゼルスのヴェニスビーチの桟橋で出会った一人の釣り人のことを思い出した。

それはちょうど日が沈む夕方の時間のことだった。桟橋の向こうに広がる海は、夕日がとても幻想的な風景を作り上げていた。空から水平線に向かって、青から赤の繊細なグラデーションが真っ黒な水面を覆い、その上には、全体の輪郭をうっすら残す三日月が、白く静かに輝いている。

その月の光に導かれるように桟橋を海の方へと歩いていくと、その一番突端に、グレーの髪の毛のヒスパニック系の男性がいた。ふと気になり、釣竿をセットする彼の隣に立って桟橋のふちにもたれながら話しかけた。

「釣れる?」

すると「いや、いまはじめたところなんだ」と、作業をしながら陽気に答えてくれた。そして彼がえさの準備をするのを見ながら、さらにいろんな話を聞いていった。

週2回はここにきて釣りをしているんだ。サバがたくさん釣れる、でも釣っても誰かにあげるかまた海に戻すよ。楽しみのためにやっているだけだから。ヒラメだけは持ちかえってバターで焼いて食べるけどな。本当にうまいんだ。釣竿を海に投げて、その様子を見ながらビール2本を数時間かけてゆっくり飲む。それがいまの自分の楽しみなんだ。ビールがなくなったら帰る。それだけだよ。

LA育ちの53歳。すでに退職して仕事はしていないという。もとはトラックの運転手だったが、2000年に怪我をして車が運転できなくなったので、いまは社会保障で暮らしてる。運転で事故に遭ったのかと聞くと、そうじゃないと彼はいった。

「刺されたんだ。強盗に襲われてよ。それでおれは運転ができなくなってしまったんだ」

そういって、シャツをまくり上げて、わき腹の傷あとを見せてくれた。胸の下の前から後ろにかけて、横に10センチ以上の太い線がくっきりと刻まれていた。

あの日で、おれの人生は変わった。でも、そんなことはもう昔の話だよ。人生はそんなもんさ。でもいまが楽しいから、それでいいんだ。楽しそうに釣りをする彼の表情は、そういっているようにもぼくには見えた。

物価の高いロスでの生活は大変じゃないのか、と聞くと、彼は言った。ロサンゼルスは安く暮らしていける方法がいろいろある。だから大丈夫なんだ、と。

「おれはこの町が好きだよ。ずっとこの町で育ったんだから当然だよ」

そしてそれからしばらくあれこれ話したあとのこと。ふと彼は「ヴェガス」という言葉を口にした。

「来月はヴェガスに行くよ。娘と孫たちが住んでるからさ。そのために、今週からひとつ新しい仕事を始めることになってるんだ。クリスマスまでは仕事がいっぱいある。そしてクリスマスは家族でヴェガスで過ごすんだ……」

その言葉を聞いて、ぼくは思わずこう言った。「明日からラスベガスに行く予定なんです」。そう言うと、それまで真っ暗な海に向かって作業をしながら話していた彼が、驚いた顔をしてこちらを向いた。

「明日、ヴェガスに行くのか?本当か?そうなのか……」

その少し寂しげな声に、いますぐにでもおれも行きたい、でも行けない……そんな気持ちが読み取れた。

ヴェニスビーチの夕日と桟橋

Victorvilleでグレイハウンドを待つ男性と話しながら、ぼくはこの釣り人のことを思い出した。彼がいまにでも行きたがっていたラスベガスに、自分たちは今日つくのだ、と。

10分ほどするとグレイハウンドがやってきた。青く大きなバスには大勢が乗っていて、すぐそばを通る線路上には、列車が、100個以上はあるだろうコンテナを引いて、ダダンダダン、ダダンダダン、ダダンダダン……といつまでも音を立てながら通り過ぎていった。その光景を目に焼き付けて、ぼくらもこの町を後にした。

ラスベガスへの道は、ますます砂漠の中のようになっていく。砂地の上に強靭な灌木だけが連綿と生え、遠くには木の一本も見えない茶色い山が連なっている。ときどき遠くには、長い列車が見えてくる。あれはさっきVictorvilleで眺めていた列車かもしれない。そう思いながら、茶色い山陰に消えてくるその長い車列の姿を見送った。

荒涼とした風景の中を走り続けていくほどに、ほとんどの生物が生きていくことはできないだろうこの厳しい環境の中に、滑らかに舗装された真っ直ぐな道がずっと続いていることがとても不思議に思えてきた。19世紀、ゴールドラッシュのころに東部から西部を目指した人たちは、おそらく何も道らしきものもないところを、きっと何週間も何ヶ月もかけて移動してきたのだろう。1920年代にルート66が開通してアメリカの東西が「道路」で結ばれたことがどうしてそれほど衝撃的な出来事だったのか、ルート66がアメリカにとってどうしてそれほど重要なのか、この荒野の中を走るほどにわかるような気がしてくる。

前方をずっと眺めていると、真っ青だった空は、日が沈むとともに不思議な色に染まってきた。地平線沿いに、きれいに虹のような色の層が見えてきたのだ。空から地面に向かって青、黄、赤、紫、そして緑。緑色は空なのか、それとも向こうに草原が広がるのか一瞬わからなくなるほどだった。でもそれは、確かに空の色だった。茶色しかない陸地の上に、自然が豊かな色を輝かせていた。

「こんな風景、これまで見たことない気がします……」

吉田さんは何度もそう言い、ぼくもまた、同じことを繰り返した。

虹色に染まった夕焼けの空

その夕日の色に驚いてから数十分もしたとき、ネバダ州へと州境を越え、徐々に巨大な人工世界が近づいてくることが感じられた。車が増え、大きな建造物がポツポツと増えていく。そろそろかな、と考えていると、砂漠の中の地平線上の遠い向こうに、無数の白い光が見えてきた。

気がつくと目の前は赤いテールランプに満ちていて自分たちも渋滞の中にいた。そして、空が青から深い濃紺に変わったころ、ぼくらは煌びやかなネオンライトの中にいた。

ついに、ラスベガスに着いたのだ。

それはまるでオアシスだった。いや、砂漠の中に作られたこの巨大都市は、この地の人々にとってオアシス以外の何物でもないだろう。

Victorvilleの男性も、いまごろここにいるのかもしれない。あの釣り人は、今日もあの桟橋で、ときどきラスベガスのことを思いながらビールを飲んでいるのかもしれない。

毒々しいまでのネオンに彩られたヴェガスの町を歩きながら、もう二度と会うことはないだろうあの二人の日々を想像した。そして考えた。自分にとっても、この欲望渦巻く巨大都市はオアシスとなるのだろうかと。

(終わり)

バンコクに数日行ったら、血圧が見たこともない数値に…

2月9日から12日まで、バンコクに行っていました。

今回の滞在の目的は、タイで吃音の当事者・関係者とのつながりを作って、3年に一度世界各地で開催されている吃音関係者による世界大会のアジア版を開く足がかりを作ろう、ということでした。

僕自身は、声をかけてもらって、どちらかといえば付いていく側での参加のつもりだったのですが、提案者のお二人が、諸々の事情でともに来られなくなり、結果として僕と他二人、付いていく側の3人だけで行くことになりました。

コロナウィルスのこともあり、さらに僕個人としては、謎の胸の痛みと高い血圧がしばらく続いていて、心臓を検査してもらっていたのもあって、前日の昼頃までは行かない方向に傾いていました。しかし検査での異常はなく、直前に体調が好転してきたこともあり、やはり行くことにしたのですが、来てよかったなと感じています。

当初の目的通り、バンコクの病院に勤務されている日本人の言語聴覚士の方にお会いして吃音に関連した現地の状況を伺い、さらにタイ国日本人会の方にもお会いして、アジアでの大会を開催する上での今後のいろんな可能性について伺いました。

海外ならではの事情を知って新たな知見を得させてもらうとともに、色々と簡単ではない点もわかり、アジア大会を開催するとしても道のりは長いことを感じましたが、少なくとも第一歩にはなるつながりを持つことができて、有意義な滞在になったように思います。

また、自分としては中国・昆明時代の友人にも会えたり、久々に東南アジアの雰囲気を体感することができて、すごく気持ちがリフレッシュされました。

その友人には、彼女自身を含め、昆明時代に親しくしていた同世代の人たちの近況を聞き、それぞれ今も世界各地で、全く常識にとらわれない「マジか、すげえ…!」という日々を送り続けている様子を知って、当時の感覚を色々思い出させてもらいました。

今回会ったその友人自身も、バンコク生活が約10年となるといういま、今後どう生きていくかを考えていて、これから、未知の冒険の旅に出るということで話がまとまり(!)、今後が楽しみでありつつ、すごく刺激を受けました。やはり自分もいまなお、新たな未知の場所に身を置いて、「さあ、どうやって生きていこうか」という先の見えない人生を送りたい願望が強くあることを改めて確認しました(って、ずっとそう思いつつ京都生活が10年を過ぎてしまったのですが)。 また、バンコクの町を歩いていて、各所のガードマンや店員、ホテルの人が、隙あらばスマホゲームに興じたり寝てたりするのを見て、それでも世の中は回ってるわけで、なんかほっとするというか、本来このくらいでいいんじゃないのかなとすごく感じました。

日本で暮らし続けていると、思うように効率よく進むのが当然で、そうでなければ文句が出て、人がみなさらに効率的、合理的に行動する、という流れに馴れてしまうけれど、そろそろ効率化も、誰も望んでないレベルにまで至ってる気がします。

バンコクの、なあなあな力の抜けた雰囲気と人々の大らかな感じ、各人が思い思いに日々暮らしてそうな様子を見て、世の中、ちょっと不備不足があって思い通りにならないくらいがちょうどいいんじゃないかなあと再確認?しました。

とともに、自分が知らず知らず、いかに日本の感覚を普通に思うようになっていたかに気づかされます。やはりとりあえず異国・異文化の空間に、できるだけ身を置く機会を作ることが大事だと痛感しました。ただその場にいて空気を吸って人々の様子を見ているだけで、日々の考え方がほぐされるし、そういう機会をもっと持たねばと。旅のこと書いたり、大学で講義をしつつも、完全にエア旅人になってしまっている昨今の自分は特に。

また、観光エリアを歩いていると、年配の客引きが、古典的な手法でにじり寄ってきたので話していると、「ジャパン、フットボールプレイヤー、グッ!」という定番の展開になり、その流れで出てきた名前は案の定、ナカタ、イナモト、ナカムラ、オノ…と、20年くらい前からアップデートされてない状況。それがまた味わい深く、そして、お互い時代の変化の速さについていけない感じで共感したりもしました。

血圧が若干心配だったため、バンコクにも血圧計を持ってきて毎日測ってたのだけど、こっちに来て急に、これまで見たこともない正常値が出るようにもなりました。一時的かもしれないけど、やはりこっちに来てストレスが軽減されたのかなと思ったり。15年前に、中国・昆明にいた頃に吃音の症状が消えていったのも、やはり何かそういうことと関係あるのかなと改めて考えたりもしています。

最後の日は深夜の便だったので日中はアユタヤに行ってきました。アユタヤの遺跡は思っていた以上に壮大で、この周囲に当時、日本人町があったというのも新鮮で、色々思いを馳せました。アユタヤの中心部の郊外、チャオプラヤ川沿いの確か長さ1キロ、幅200mだったかな、そのくらいの土地に、様々な理由で日本では暮らしづらそうなキリシタンや浪人などが自由に暮らしていたそうな。タイに日本とは違う居心地の良さを求めて移住する流れは実はものすごく歴史が長かったということかな、などと想像しました。

バンコクからアユタヤまでは、電車で2時間弱、15バーツ(50円ほど!)。目の前に乗り合わせたイタリア人のイケメン大学生と話し、これからどうやって生きていこうかと考えている彼の話を聞きながら、20年前の自分を思い出しました。夏に日本に来る予定とのことなので、京都に来たら、よかったら会おうと言い、インスタとFBを交換。爽やかないい出会い。

アユタヤでは、レンタルバイクで移動。タイでは免許なしでパスポートだけで借りられるので(1日200バーツ)、郊外ではよく利用します(バンコクで運転するのは怖いので借りたことないですが)。自分での移動手段を持つと、やはり楽しいです。

アユタヤからバンコクへは、また電車で戻るつもりだったものの、バイクを返して駅に着くと、電車が遅れていて2時間後まで来ないことが判明。2時間待つと、夜の飛行機にかなりギリギリになりそうだったので、どうしようかと思っていると、バンコクへ乗り合いのバンがあることを教えてもらい、バイクに乗せてもらってバン乗り場へ。するとバンコクへ出発直前のバンに乗ることができてホッ(70バーツ、1時間半ほど)。

バンの中で、その日までに返信しなければいけなかった物理学関係(原子核時計に関する研究)の原稿の確認があったことを思い出し、車内でなんとか確認し、修正案を書いて送信。するとすぐに神戸にいる担当者から了解の返事。その返信をタイの田舎道を突っ走るバンの中で読んでいる状況に、つくづく不思議で面白い世の中になったなと思い、やはりもっと旅をしなければと気持ちを新たにしたのでした。

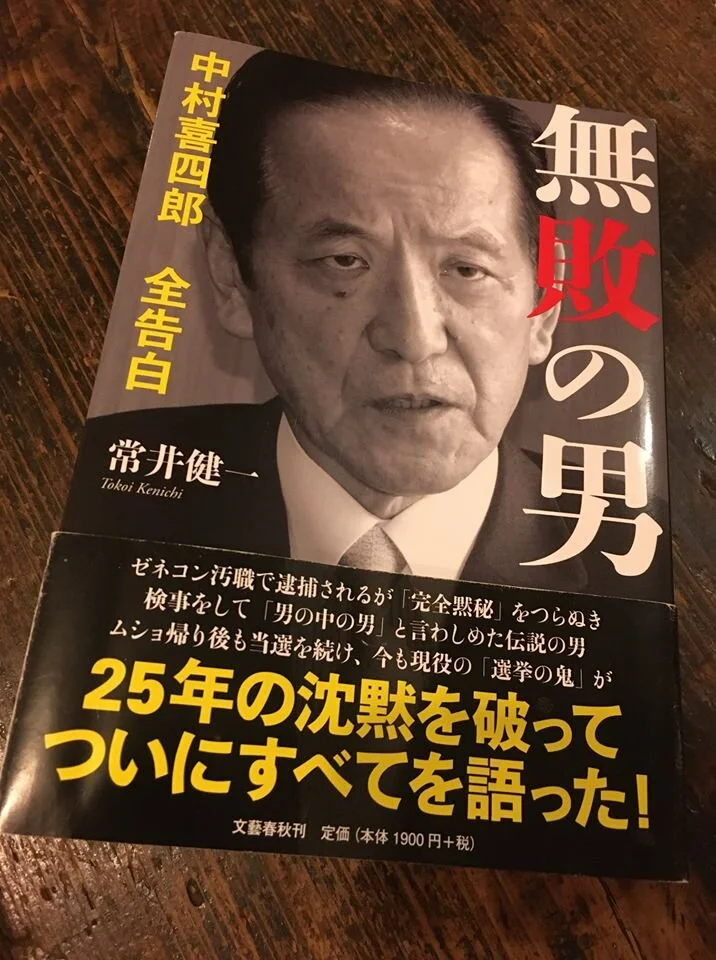

盟友・常井健一君の『無敗の男』、大ヒット中!

ぼくは幼少期や中高時代に一切本を読んでこなかったせいか、こんな仕事をしながらも本を読むのがものすごく遅く、読むのになかなかエネルギーを要するのが悩みでした。特に、一緒に仕事をする編集者などは読書の鬼のような人ばかりのためいつも気遅れしていますが、最近ようやく自分なりに、さらさらと読めるようになってきたように思います。今年に入ってからも自分的にいいペースで読書を進めることが出来ています。

とはいえ、読みたい本が多すぎて全然手が回らずで、焦ったりもしてしまうのですが^^;、今年はすでに面白いノンフィクションを4冊読了。『聖なるズー』(⇒動物性愛を通じて愛とは何かに迫る衝撃作)、『選べなかった命』(⇒出生前診断をテーマに、命について深く問う大宅賞受賞作)、『西南シルクロードは密林に消える』(⇒高野秀行さんの凄さが詰まった圧巻の冒険の書)、そして『無敗の男』(⇒口を閉ざし続けた政治家・中村喜四郎氏の沈黙を破った骨太な評伝)です。

その中で今回、盟友・常井健一君が書いた『無敗の男』(文藝春秋)を紹介します。

常井君は、学生時代に一緒に日中をテーマにした映像制作を行っていた友人です。その後、AERAの記者などを経てフリーになり、いまでは、若手の政治ノンフィクションの書き手の旗手とも言える存在です。

小泉進次郎といえば常井くん、というほど、小泉進次郎をずっと追ってきた人で、「週刊文春」などで記事を読んだりテレビで見た人も少なくないかと。あの小泉純一郎元総理も、表舞台を去ってからずっとメディアの取材を拒み続けていたものの「常井さんの依頼だけは受けないといけないと思った」と、何時間にもわたる単独インタビューに答えたほど(諸々、常井健一著の書籍になっているので、是非)。

その常井君が、次にテーマにしたのが中村喜四郎氏でした。ぼくは恥ずかしながら存じ上げなかったのですが、長く政治を追ってきた人なら、「おお、あの!」という人物のはずです。ゼネコン汚職で逮捕され、刑務所に入りながらもずっと選挙に勝ち続けてきた政治家です。

彼もまた四半世紀にわたって一切メディアの取材を受けずにきたのですが、その長期の沈黙を常井君が破って、中村氏の奥の奥にまで迫った一冊です。

政治取材を長く続けてきた常井君ならでは洞察がものすごく、中村氏の人生を通じて、ここ半世紀ぐらいの政治の大きな流れが理解できた気がします。選挙とは何か、自民党とは何か。そんなことが全くの門外漢の自分にも見えてきます。そして、一人の政治家の人生に肉薄し、その核にあるものを描き切ろうという著者の情熱が全体に滲み出ています。

常井君は先日の文春オンラインの記事で、小泉元首相についても、全然忖度なくびしっと批判していました。とても距離を縮めて独自に取材をしている立場として、決して簡単なことではないと思いますが、言うことはしっかりと言う。しかし、そうだからこそ、小泉氏も中村氏も、常井君を信頼して、長年の沈黙を破って、彼にだけは話をしようと思ったような気がします。

中村氏はいま、安倍政権を倒すために表舞台に戻りつつあります。この本を読んでから、今後の中村氏の動向が楽しみになっています。

常井君のこれまでの取材の蓄積の全てを投入した渾身の作、是非!

大ヒット中です。

月刊「文藝春秋」2月号(1月10日発売)<著者は語る>

刊行から今月で早くも丸1年になりましたが、先週発売の月刊「文藝春秋」2月号(1月10日発売)に『吃音』の著者インタビューを掲載していただきました。

<「思うように喋れないのって、社会から自分が隔離されているような気分になるんです。そういう悩みを抱えている人が、この世界にいることを知ってもらいたかった。」>

引き続き、よろしくお願いします…!

一方、先日書いた通り、

https://www.yukikondo.jp/blog/2020/1/5/2020

最近若干、自分の吃音の感覚が戻ってきた感じがあり、気になってます。ここ一週間くらいは全然そんなことなくてちょっとほっとしていたものの、今日、大学の体験入学の講義をしたら、だいぶ言葉が発せなくて、話しづらく、言葉を言い換えたり不本意な言い方になったりして、普段よりだいぶ消耗してしまいました。もう何年もこんなことなかったのに…。

いやあ、戸惑ってます。。吃音の複雑さ、わからなさを改めて体感してます。

吃音の感覚が若干戻りつつある2020年の年始のご挨拶として

先ほど、今年最初となる原稿を書き終えて送信しました。いよいよ年末年始の休みも終わり、本格的に新しい年が始まるなあという気がしています。

昨年1月に『吃音 伝えられないもどかしさ』を上梓してから早くも1年になりますが、昨年は年始から年末まで、この本に関連する仕事で過ぎていったように思います。想像していた以上に多くの方に読んでいただき、吃音について少なからぬ方が理解しようとしてくださるのを感じられたのが何よりも嬉しいことでした。そして本を通じて多くの当事者と再会できたり、新たに知り合ったりすることもでき、忘れがたい一年となりました。

その一方で、実は最近、自分自身の吃音が少し戻ってきたような感覚があり、人に話しかけるときに不安な気持ちが頭をよぎったり、話しながら言葉を置き換えたりしないといけなかったりすることが生じるようになっています。2013年ぐらいからほぼなくなっていた感覚が戻ってきて正直困惑したり、若干不安になったりしています。

本を出して以来、吃音について話したりすることを続けていたのが関係しているのだと思いますが、改めて自分自身、決して吃音が過去のことになったわけではなく、いまなお当事者として吃音と向き合っていかなければと感じています。

とはいえ、このまま以前のように吃音で困ることが出てきても、年齢もせいもあるのか、かつてのようには悩まないような気がしています(いや、わかりませんが……)。自分自身の状態がこれからどうなっていくのか、冷静に見ていきたいというような気持ちです。

また、本書を複数のノンフィクション賞にノミネートしていただけたことは、書き手としてとても嬉しいことでした。次は、宇宙や物理学をテーマにしたノンフィクションを書こうと動き始めていますが、精魂を込めて書き上げた『吃音』を評価していただけたことは、次作へ向けて大きな励みにもなっています。

『吃音』に5年、『遊牧夫婦』もシリーズ3巻で約5年がかかっています。1作5年だと、あと4作書いたら60代、6作書いたら70代。いつまで書き続けられるのかはわからないし、残りの人生でできることは決してそう多くはないことを実感しています。

それゆえに、日々を大事にするとともに、なんとか次作は3年ぐらいで形にしたいところです。必要な収入を得ることは前提として、今後は、それ以外についてはできるだけ多くの時間を、自分が残りの人生で世に残したいと思える本を書くことに費やせるようにと、仕事の仕方も考えていくつもりです。

2009年に帰国して以来初めて、年賀状を一枚も書かずに年を明けてしまいました(お返事だけとさせていただきました)。来年からはついに自分も年賀状を断念することになりそうで、身近な方たちには、この文面を新年のご挨拶にかえさせていただきたく思っています。

春に5年生となる長女、小学校入学となる次女、そして二人で旅をしていた時から常に冷静に物事を判断し続けてくれる妻とともに、今年もいい一年にしたいです。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

近藤雄生